本願寺中興の祖蓮如上人ゆかりの地が、この山科別院であります。

本願寺第8代蓮如上人の時、1465(寛正6)年、京都東山・大谷本願寺が比叡山の僧徒により破却され、ご開山親鸞聖人のご真影は大津・近松御坊にご避難されていました。上人64歳の時、1478(文明10)年、近江・金森道西の願いにより、山科郷野村西中路に坊舎を建てられました。これが、山科本願寺のはじまりです。1480(文明12)年8月に御影堂が新築され、同年11月には大津よりご真影をお移しになり、翌1481(文明13)年6月には本尊を阿弥陀堂に安置しました。これが松林山 山科本願寺です。

山科本願寺は一説によれば、御影堂・阿弥陀堂を中心に43万坪ともいわれる広大な寺領を有し、「寺中広大無辺にして、荘厳さながら仏国の如し」と称されました。その後、蓮如上人のご息男第9代実如上人、さらに第10代証如上人と続いて伽藍が整備されました。

ところが1532(天文元)年8月、日蓮宗徒、比叡山僧徒が、六角定頼の兵とともに本願寺を襲撃、やがて御堂に火が放たれ、華麗を極めた山科本願寺もことごとく灰燼に帰し、本願寺は蓮如上人が造営されていた大坂の坊舎(現在の大阪城付近)に移り、53年間にわたって隆盛を極めた山科本願寺は消滅したのでありました。

その後、蓮如上人をお慕いする全国のご門徒の方々は、山科に残された蓮如上人の御廟にお参りしても、管理を行うお寺もなければ、お念仏をひろめる道場もないことに心を痛め、しばしばご本山に寺院造営を懇請されましたが、叶うことの無いまま、山科本願寺焼失から200年が経過しました。

いよいよ時熟し、1732(享保17)年、第15代住如上人により、北山別院の旧堂をご廟所の東側に移築、当初、聖水山舞楽寺とされました。さらに第17代法如上人の時代になり、この御堂が手狭であるため1774(安永3)年3月、現在の本堂が建立され、続いて1781(天明元)年蓮如上人300回遠忌にあたって、鐘楼・太鼓楼、茶所等が増築されました。

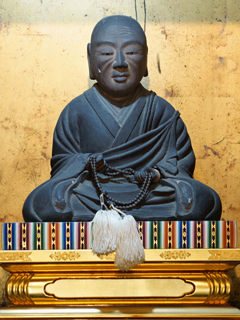

また、中宗堂は1823(文政6)年蓮如堂として本堂の南に建立されました。中宗堂にご安置されている蓮如上人御木像は、永くご本山に安置されていました。舞楽寺仏殿落慶の後、この御木像をご本山よりお移しして報恩講が修行され、これを前例として、山科別院中宗会・報恩講には、この御木像をお迎えするのが通例となっていましたが、1884(明治17)年4月、第21代明如上人により、山科の別院中宗堂を本山中宗堂代と定められ、これよりこの御木像は永く山科の地に安置されることとなりました。

1998(平成10)年、蓮如上人500回遠忌をお迎えする記念事業として、老朽化した本堂・御殿の修復、書院の新築が行われました。また2011(平成23)年、親鸞聖人750回大遠忌をお迎えする記念事業として、旧茶所跡に多目的会館が新築されました。